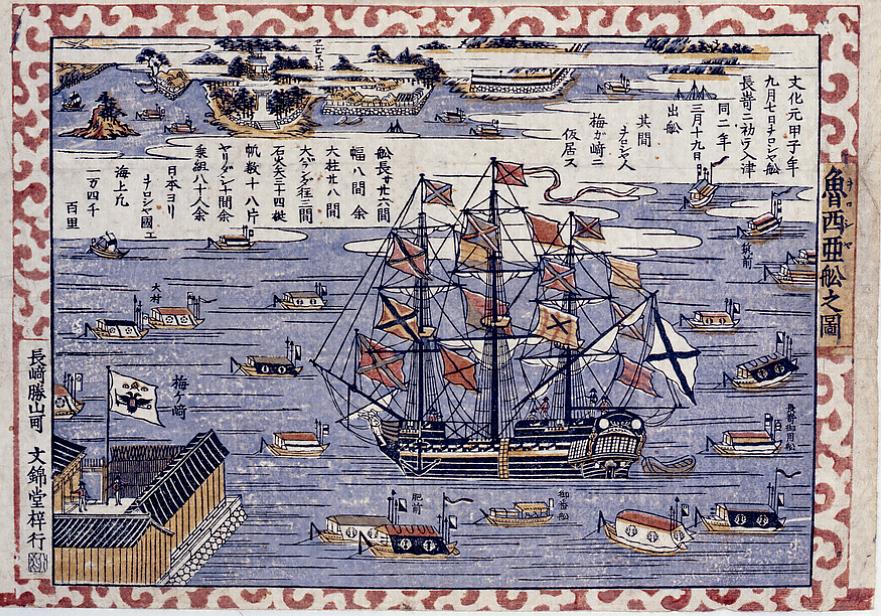

1791年,英国的毛皮贸易船「阿尔戈英雄」(アルゴノート)号漂流至日本小仓。据当时老中首座松平定信的侧近水野为长记载,幕府内最初认为这是暹罗的漂流船,小仓藩因衰落而无法提供漂流船的费用,最终是靠领内商船和其他领的船只等进行动员进行协助,英国的毛皮贸易船也就离开了,但是之后其又前往朝鲜,造成了「露西亚船袭击朝鲜」的风闻。同一时期,南纪德川史记也记载了美国的毛皮贸易船「华盛顿夫人」号和「哥伦比亚」号抵达南纪的串本,在近海得到了周围村庄海民的帮助,也被汉文记载下了他们的回应「本船亜墨利加船也」,这成为事实上日美通交的嚆矢。在田沼时代结束后的1790年代开始,随着法国局势风云变幻,世界史的齿轮开始转动。突然强劲的西风开始让亚洲海域涟漪不断,国际背景下的不同地区局势变化也让亚洲海域和日本的对外交流模式发生了重大变化。这一卷也是我目前看过最有信息量且视野最广的近世交流通史了,横山试图从内外两方面来描绘:①围绕日本的诸地域、海域和世界各地的异国船的动向。②从异国船来航形成的国内政治的变迁,来把握幕府政治史。用横山自己的形容,就是以国际背景成为异国船来航的现象为纵线,以因其来航而引起的各种各样的变化为横线。

田沼时代到松平定信的宽政时代出现的政治转型在于侧用人政治再次回归合议政治,但田沼时代留下的诸多课题仍是松平定信需要继承并努力以更好的姿态回应的。例如,田沼意次时代为了解决财政和资源问题预想的虾夷地直辖和开发问题,在宽政期由于拉克斯曼来航又更紧迫为虾夷地直辖化问题。松前藩的渔业经营与长崎贸易也密切相关,唐商除了购铜,还需要大量的煎海鼠(海参)、干鱼、鱿鱼等海产品作为药材原料,其第一产地就是虾夷地,经过松前藩委托经营渔场的场所承包人,委托收集货物的代理承包商人进入长崎会所。从松平定信辞任老中,再到松平信明政权开始处理露西亚来临的对外交涉,在这一过程中「锁国祖法」得到了回溯性的建构与追认。再到露国船打退以及1820年代扩大到因英国捕鲸船造成的萨摩宝岛事件的后续——异国船打退令这一严厉措施,以及长崎的「菲顿」号事件所带来的长崎海防警备体制的强化和日本各藩的海防整备,都足以说明1790年代开始的幕阁课题越来越焦灼于处理对外问题。加上日本国内仍然没有得到妥善解决的幕藩经济问题,到了天保年间又出现了大盐事件,更表现为兰学知识人对现实的焦虑以及对幕府垄断兰学技术的不满,以送还漂流民的「莫里森」号打退事件为契机出现的「蛮社之狱」就是一系列对外交流紧张状态下兰学知识人的回应。水野天保期、阿部弘化·嘉永期也是幕府定位自身主导性矛盾所在之处,特别是阿部推行的海防强化令是根据场合以强调日本的国威或个别怀柔策来镇定诸藩和民众的海防负担感,也就是强调让诸藩与民众自觉面对海防。这与天保改革时期的幕府主导的海防策确立方向相反。相对于中止萨摩藩的唐物交易处理而恢复原来幕府垄断长崎贸易体制的水野忠邦,阿部正弘却承认唐物交易复活,允许萨摩藩再次进入长崎贸易。横山指出,如果要看出阿部政权与诸藩协调的性质,那就应该理解为这是幕府自身对外关系中为发扬主导因素而无法具体承担更多事务所导致的二律背反。

一切还要从宽政元年(1789)说起。这一年,福知山藩主朽木昌纲主编的『泰西舆地图说』出版,这是一部因感叹「兰学之未开」(天愚孔平序)而产生问题意识编纂的地球知识及西洋各国人文地理百科,让当时的日本知识人能够认识到得到了荷兰知识动态更新的西洋世界。其中,西洋的「帝国」(Keizerdom)一词也在此时被以汉文词汇翻译,通过出岛获得的西洋知识越来越与日本的知识体系交叉,并分别体现在实用(医学、本草学)与思想知识(西洋文化)两个层面上。而这一年,法国又爆发了众所周知的法革,法国这一欧陆强国发生的动荡将直接影响到临近的荷兰、西班牙、葡萄牙。在法荷交战期间,长崎铜贸易实行「半减」,但巴达维亚急切要求长崎扩大铜出口和减少出岛地租,长崎方面都没有允应。从宽政改革时期的外交看,整顿外交礼仪和随之而来的费用负担的缩减政策取向与铜出口抑制政策密不可分。荷兰商馆长四年一参府和朝鲜通信使异地聘礼同时进行。横山指出,这表明贯穿18世纪的贸易抑制论在定信政权时期得到了强化。它不仅限于贸易政策,还包括外交礼仪,对外交流缩小、限定的议论正在深化。

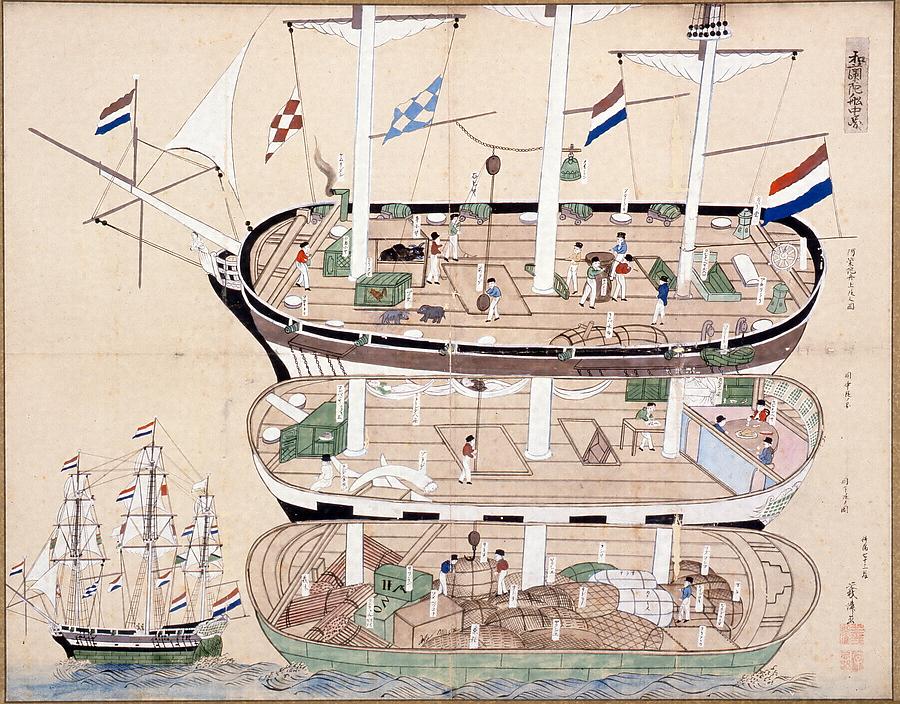

1795年,在紫禁城朝见乾隆帝的荷兰使节得胜就被乾隆问及荷兰是否与法国正在交战,这也是乾隆通过自己的欧亚情报网络能够得到的信息。得胜否认了战争事态,但当得胜使团返回广州时,荷兰陷落了,取而代之的是作为法国附庸的巴达维亚共和国。在1795年以后,亚洲海域原本由荷兰东印度公司控制的秩序发生了剧本:英国人开始以武力接管各地的荷兰商馆,从东印度群岛海域到西太平洋沿岸,英荷两大东印度公司的势力关系发生了逆转。在荷兰本土,巴塔维亚共和国没有续签东印度公司的特许权,荷兰东印度公司被废除。亚洲和印度洋贸易从此从一个公司的事业变成共和国殖民地的国家事业。到了1806年拿破仑家族的荷兰王国建立,管辖东印度贸易的亚洲参事会也成为通商殖民省这一国家机构。在拿破仑战争结束前的这段时间,巴达维亚方面开始雇佣中立国的船只(美国、丹麦、勃兰登堡)进行长崎贸易,因为这样不会被英国人攻击。因而这一时期进入长崎的兰船许多其实是打着荷兰旗的美国雇佣船,打着荷兰旗也才能符合日本「只让来自尼德兰的船进人长崎湾」的规则。而1809年英国船「菲顿」号进入长崎试图俘虏荷兰船并与长崎警备力量发生冲突的事件就让长崎奉行切腹、佐贺藩主闭门百日,更促使长崎警备加强,日常操演和引进西洋兵学都被重视。金井圆称这一荷兰贸易不景气的时代为「中立国佣船时代」,期间出岛发生过一次火灾,直到1820年代荷兰人有能力重新整修出岛以前,出岛都是临时棚屋的时代。因此如果仅仅拘泥于日兰关系而言,很难发现这一时期亚洲海域的剧变的。

在日本的北方,自拉克斯曼来航送还大黑屋光太夫时起,怎么合理应对露西亚人的开国通商请求就成为松平定信幕阁持久讨论的课题,以至于拉克斯曼在松前停留了半年。岩崎奈绪子就通过幕府在18世纪对海外情报的收集内容认为,当时的幕府已经清楚露西亚是武备强力的欧陆大国,不敢贸然拒绝,松平定信选择将其先引到有海防体制的长崎,发给信牌,在不讨论「通信」的前提下给了一条可以谈「通商」的缓兵之计。到了文化四年的列扎诺夫持长崎信牌送还漂流民津大夫一行的到访,最初的开国危机也悄然而至。幕府当然并没有同意开国,也不同意通商,并在此期间回溯了「锁国祖法」以严正拒绝「开国」的可能,一线通词还以天皇没有裁决为借口进一步推辞(但事实上天皇此时还没有像幕末那样被幕府主动请求裁决外事,这是通词的小聪明)。并且,露西亚人的「国书」也没有被幕府以同样国交形式回应,幕府回以「教谕书」这种非国交通信的格式。自虾夷地的「文化露寇」(赫沃斯托夫事件)开始,北方的海防危机也是让幕府加紧了东西虾夷地直辖化的进程(直到1821年危机解除后返还松前藩),津轻、南部藩兵也开始担负海防警戒任务。幕府也开始研究西洋炮术,江户参府的长崎小通词本木庄左卫门就将自己所藏的西洋炮术书翻译为『海岸炮术备用』献与幕府,但那段时间里这几乎是唯一一本西洋炮术书,有影响力的大名都暗中通过这本教材进行新的军事整备,这就是露西亚靠近北方海域对日本完善海防的刺激作用。事实上,1812年的拿破仑战争延缓了日本的北部危机,露西亚方面也取消了营救被幕府抓获在国后岛进行测量的戈洛夫宁,直到露西亚送还俘虏高田屋嘉兵卫,双方互相返还俘虏并暂时达成妥协,一心一意针对欧洲事务的露西亚在此后四十年间未出现在桦太岛与择捉岛,直到幕末。

从商业视角来看,我们又能发现亚洲海域在18世纪末到19世纪初的新变局:除了一直以来都进行着的广州茶叶、瓷器贸易和东南亚香料等贸易,北太平洋兴起的毛皮贸易牵动着英国、露西亚和美国毛皮贸易商人的贸易动机,横山以英国毛皮贸易船小仓漂流开篇,正是因为毛皮贸易使得英、露、美三方商人更多地活跃于北太平洋到西太平洋海域。大黑屋光太夫漂流到阿留申群岛时,遇见的也是露西亚的毛皮贸易商人。津太夫一行被列扎诺夫送还至长崎时,也是乘坐露美公司的船成为第一批完成环球航行的日本人。并且露西亚与美国的毛皮商人之间除了竞争也有合作,露美公司还会雇佣美国毛皮贸易船替自己在广州和澳门进行代理贸易。毛皮贸易连接了北太平洋航路,捕鲸业又兴于南太平洋航路,英美的捕鲸船亦有漂流到日本沿海的(水户与萨摩,在萨摩还引发了宝岛事件),前者引起了后期水户学知识人的危机意识,后者直接促成了异国船打退令的出现。另外,英国海军的太平洋测量工作也在19世纪初开始,英国海军的测量船也开始出现在琉球海域和虾夷地,绘制服务更精准的海图,这也是当时拿破仑战争进行时英国海军在亚洲海域的测绘活动。马戛尔尼使团的目标不仅仅是与清朝达成更广泛的通商条件,放眼的同样还有整个亚洲海域潜在的贸易机会。1816年的阿美士德使团也不仅仅是与嘉庆继续讨论通商课题的,还是来替英国返还曾经在拿破仑战争期间被英国占领的荷兰殖民地爪哇的。如果以广泛、联动的国际背景看这些事件,一切的逻辑都在国际局势的转换、贸易的类型和规模的扩大中被联系起来。维也纳体系在亚洲的体现就是荷兰王国得以重新确立自己在东印度群岛的殖民体系,并继续独占长崎贸易,通过风说书情报影响日本的对外判断,并提供给幕府需要的西洋兵学书籍和近代武器。在近代前夜的日本,海防压力最大的长崎周边诸藩成为第一批装备西洋新武备的,尤其是长崎警固役佐贺藩。最先系统接受西洋新军事战法的是长崎的西洋兵学·炮术家高岛秋帆,他也被幕府聘用成为幕臣。佐贺藩在1831年就通过长崎购入荷兰船运来的五百支盖贝尔1830式步枪进行近代化新武装,并不断铸造西洋式炮,萨摩藩也是通过长崎这个唯一的接触西洋的窗口进行武备近代化,九州诸大名都以荷兰式的新战法和武备应对长崎湾乃至九州沿海可能出现的危机。

1810年代后半到30年代末期这一时期也被学者以将军家齐及其卸任做大御所以后的时间一起概括为「大御所时代」,这同时也是欧洲通过势力平衡恢复稳定的时代,但亚洲海域却出现了新的行动主义。随着美国的西进太平洋、在夏威夷设立据点,以及英法扩大在亚洲海域的贸易活动。鸦片战争的消息通过「唐船风说书」传入日本,英国袭击的风闻四起,再经过日本第一次处理美国漂流民的送还事(「劳伦斯」号捕鲸船),纷至沓来的异国船和令人忧心忡忡的亚洲海域情报已经说明日本在世界史联动趋势中走向「开国」只是时间问题,并且英法美的动向也在荷兰风说书中被提及,幕阁内部对此也有不同立场的回应,最终导向的就是1853佩里来航以后的一系列反应,最终通过『神奈川条约』和1858的『安政条约』完成了开国。但是在此之前,日本已经差点提前经历了「开国」,也是恰好在露西亚无暇东顾、维也纳体系在亚洲海域重新划分势力范围的背景下得以通过因捕鲸船带来的冲突所发布的「异国船打退令」又度过了近半个世纪的「锁国祖法」时间。

横山此卷题为『开国前夜的世界』,更侧重介绍的也是『世界』而非传统的『开国』论,以1790-1850年代与日本和亚洲海域密切相关的国际背景变化为线索写就,也是众多近世交流史通史中视野最广阔的之一,毕竟他的主场就是荷兰商馆长日记研究。虽然法国似乎与近世后期日本缺乏联系,但是宽政元年(1789年)从法国开始的变局不仅波及整个欧陆,同样也改变了亚洲海域的贸易秩序,并且波及东欧的拿破仑战争还间接阻滞了露西亚进一步进入虾夷地和北方海域的计划。亚洲海域自18世纪中后期开始兴起的毛皮贸易加上19世纪初兴起的捕鲸业,又交织着影响在近世后期日本的对外交涉处理,近世后期的日本也在自应对拉克斯曼来航与「文化露寇」开始的一系列事件影响中调整着自身的方向以努力应对。在横山看来,19世纪前半叶日本的一系列贸易转型应对事实上才使得所谓「四个窗口」真正形成得健全化。「佩里来航」对于日本来说也并不突兀,因为近世后期日本在这方面已然积累了许多经验,幕末期完成的也是曾经因自身安全考量而努力回避过的考题。

来自豆瓣用户: 秋山雪見🍁