⚪️

每一次读完传记类作品,都要消化很久,时间是如此厚重的存在,在故事的每一帧里,藏着难以言说的挣扎。

愈翻愈知道,每一个伟大的人,都拥有着绝无仅有的痛苦,似乎应对了那句“天以百凶成就一诗人”。还要成为绝不平凡的人吗?我这样询问自己。

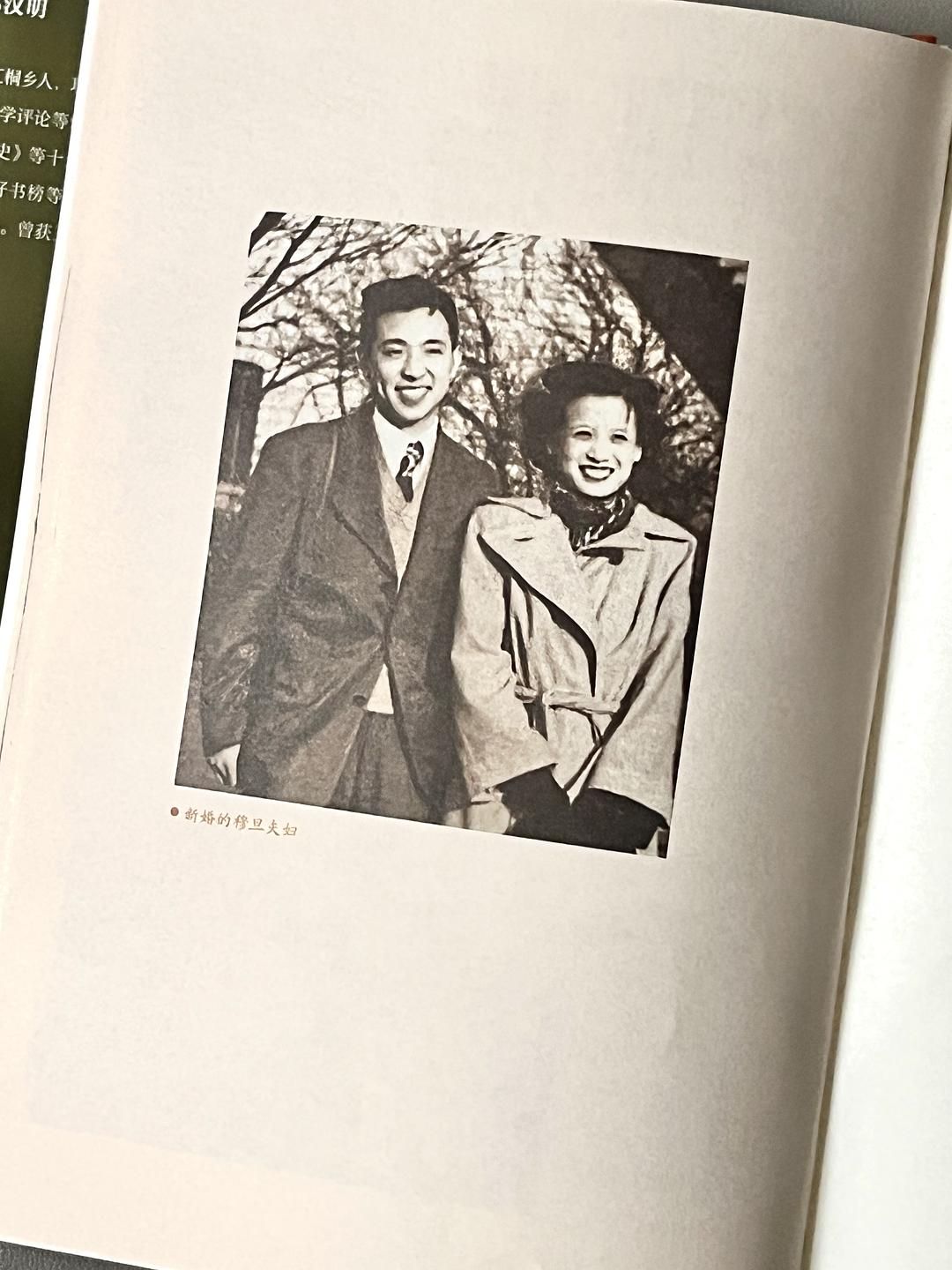

邹汉明在书的引言《我要向世界笑》中提及,在穆旦留存二十年间的照片里,都有着相似的笑容,一种鲜明的灿烂的微笑。“无可遏制地从心底洋溢而出”,在他前半生里,在流亡、漂泊、辛苦谋生的日子里,“坚定地向着缺损了一角的世界展示他顽强而完整的笑容。纯粹,无邪,真挚,热情。”

诗人在生命的炼狱里用自己的行动回应着十五岁那年写下的诗《梦》中的那句”不要平凡地度过“,又用自己的诗歌和照片,记录了自己在“丰富和丰富的痛苦”中决不妥协的”笑容与诗心。

⚪️

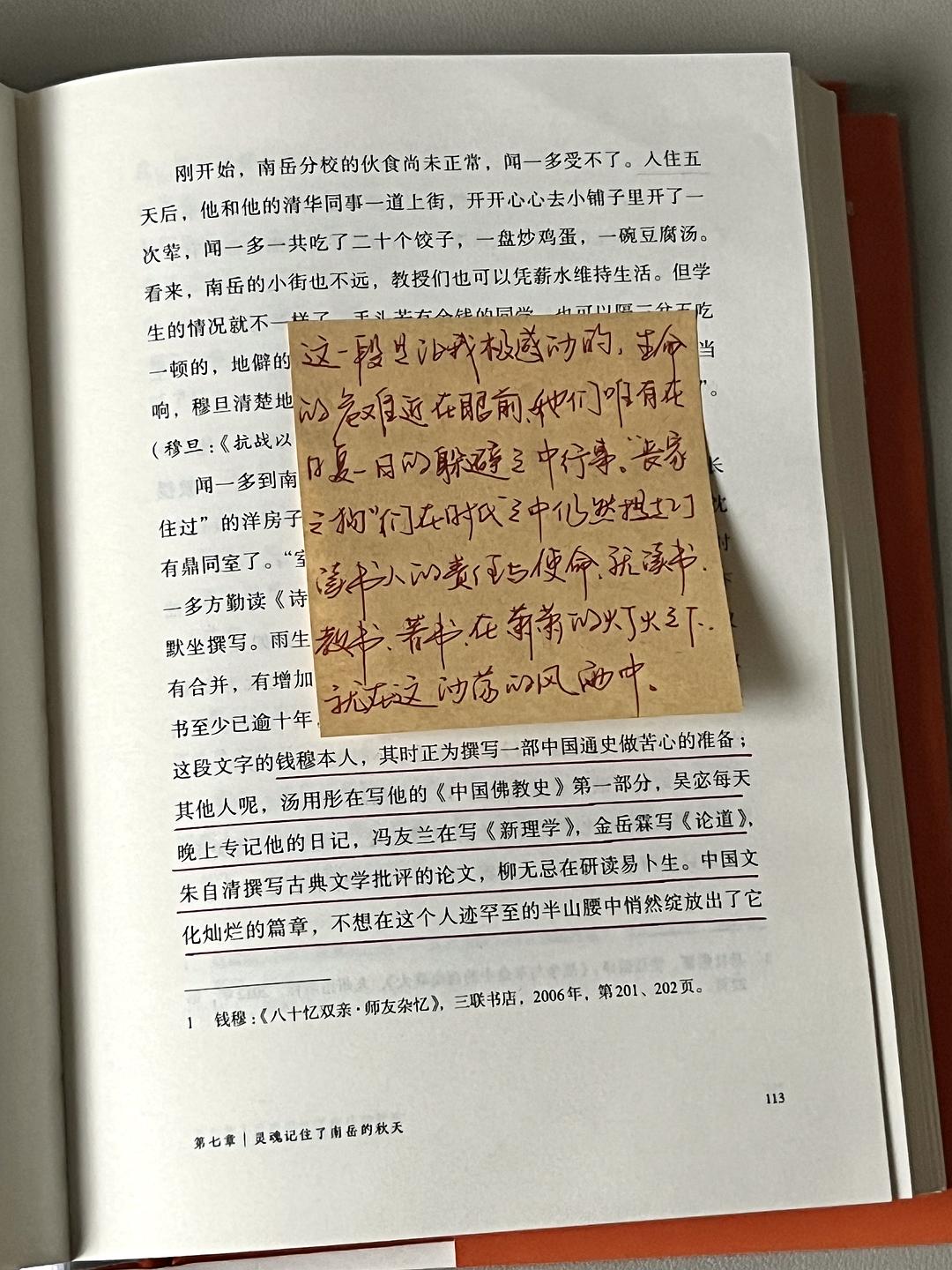

传记开始于童年坚韧而强干的母亲,以及那在艰苦生活中永远敞亮的笑容,贫寒的生活和坚持要子女好好念书的母亲,给穆旦奠定了生命最初的力量和上进心。

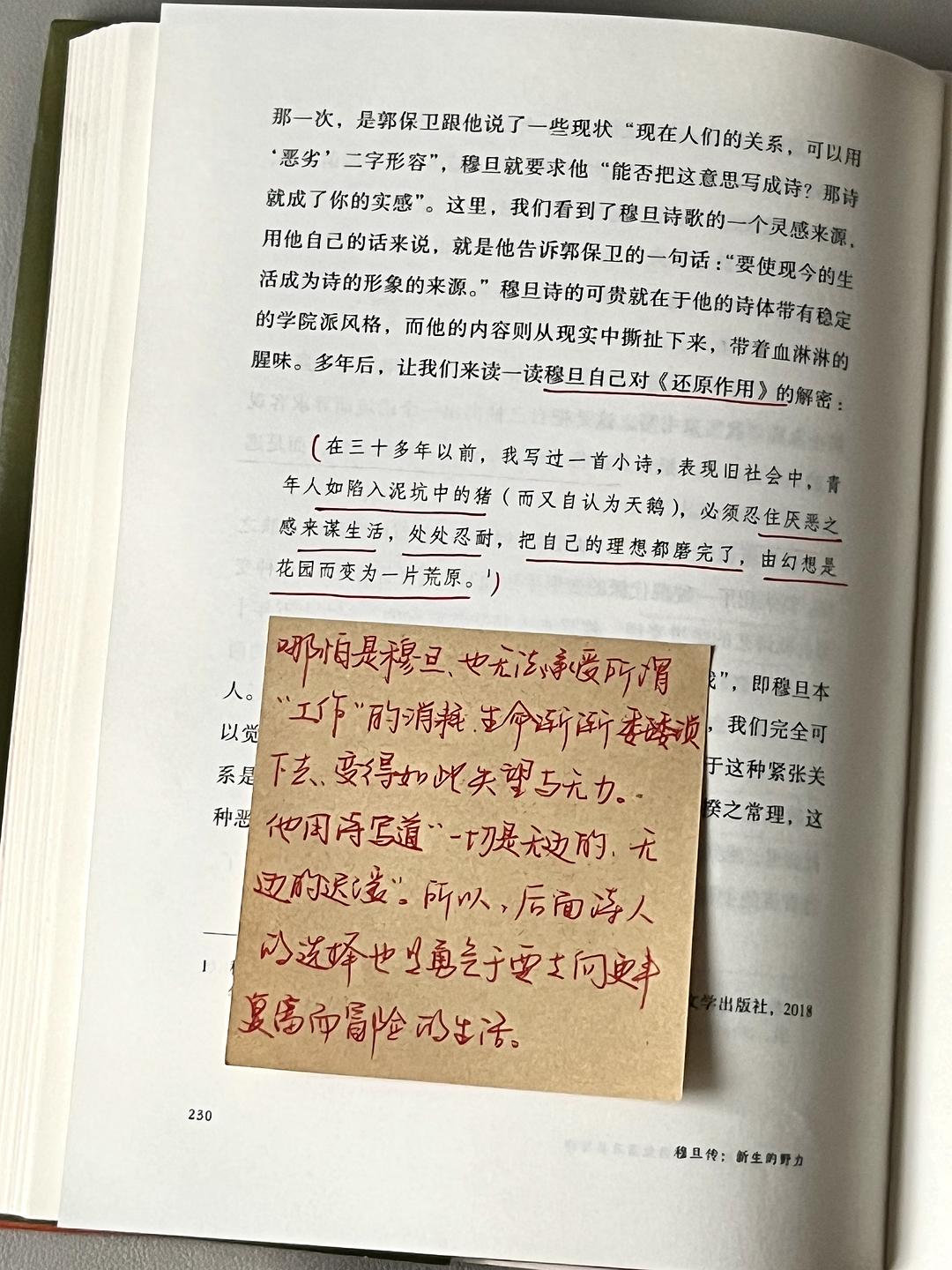

围绕着诗歌,作者向我们袒露他的发现:“一个汉语的天才也开始了他平庸的起步”,诗人何以成为诗人,在读书求学的路上一步步走到诗歌的世界里,作者感慨着“穆旦以卓越的诗歌天赋,极快地进入了现代诗的创作。”

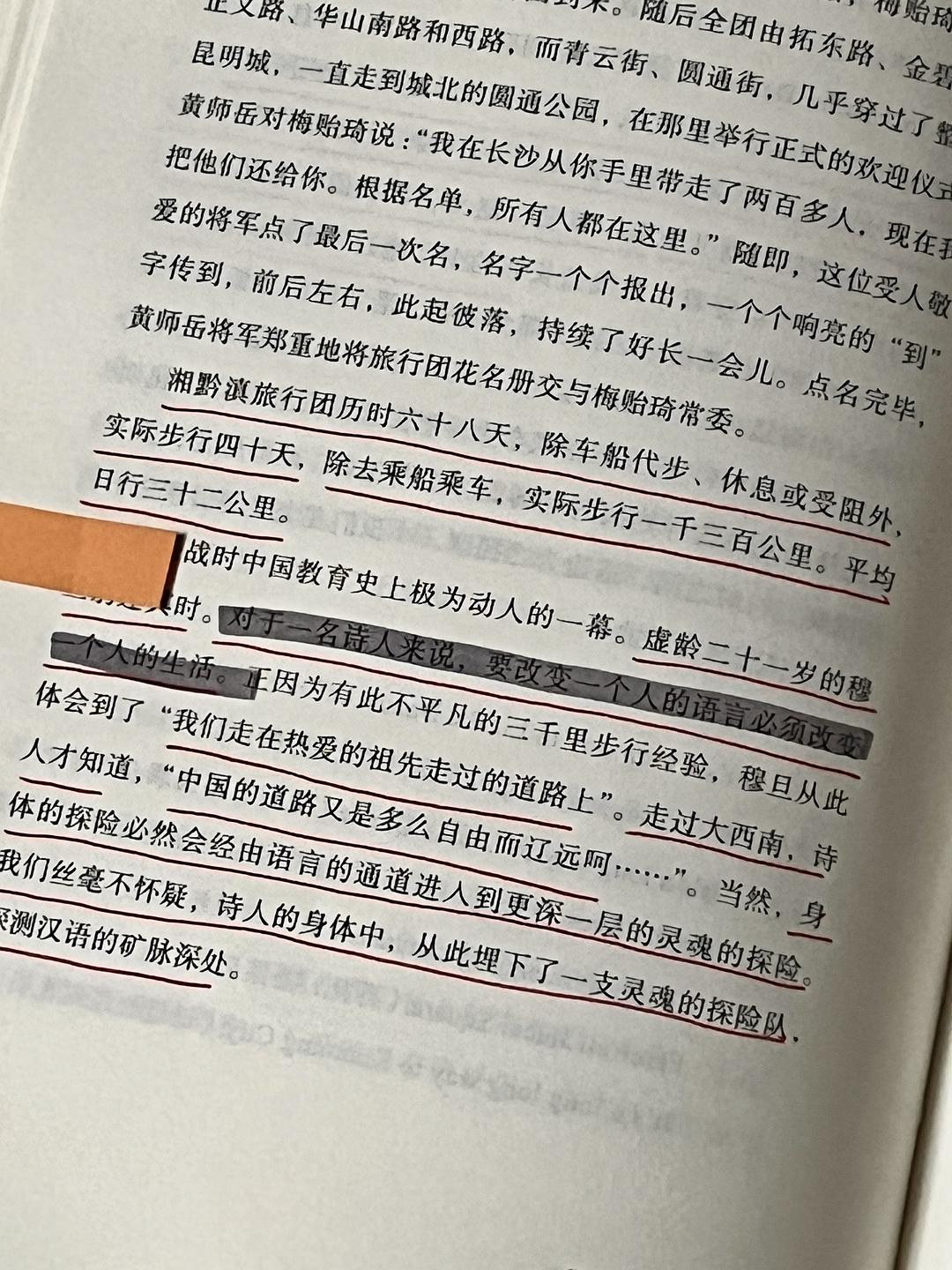

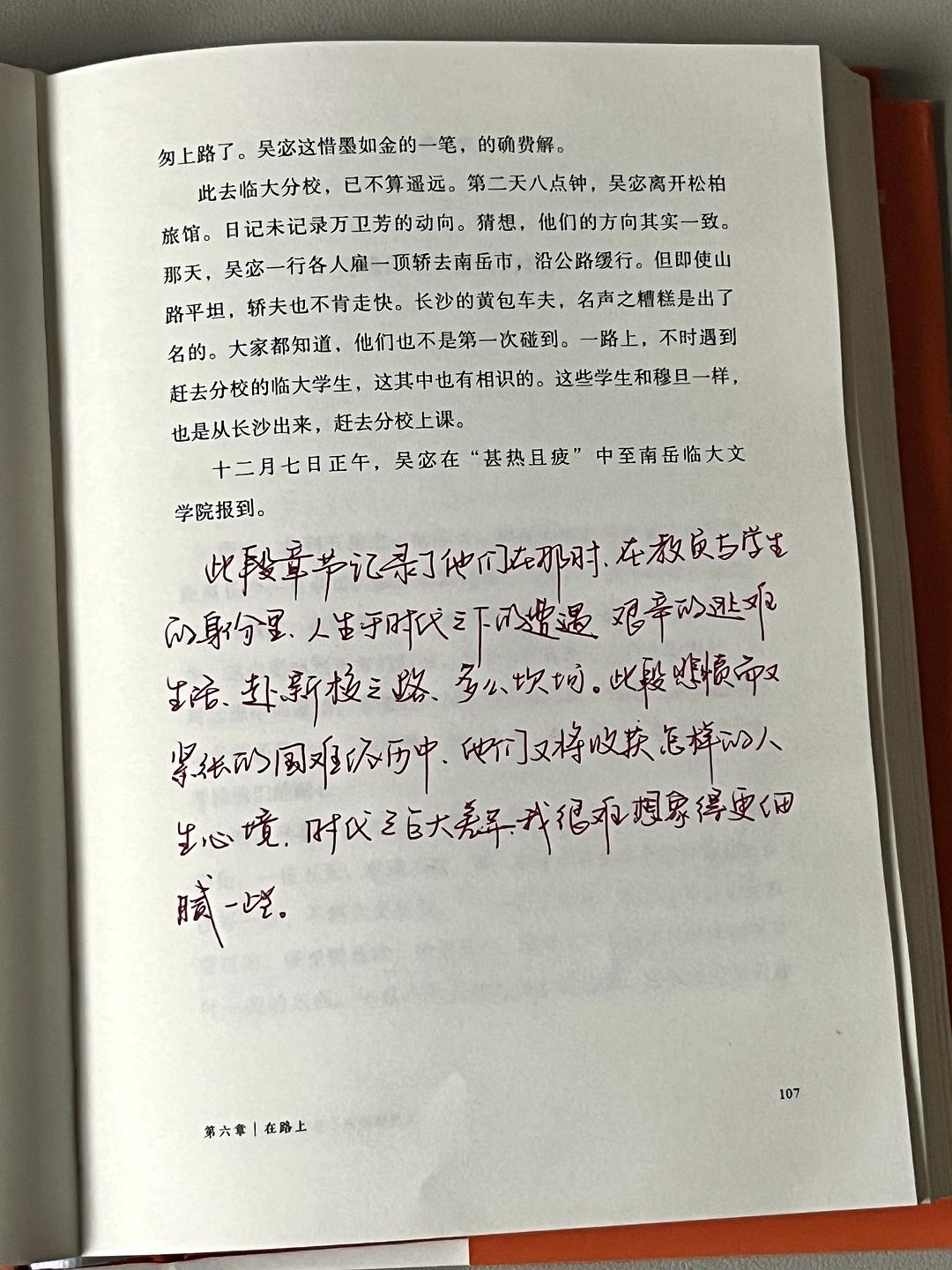

但事实上,穆旦真正成为穆旦,还要经过漫长的时间与黑暗,那些天赋还藏在三千里的迁徙,还藏在那深深不见天日的密林之中。

⚪️

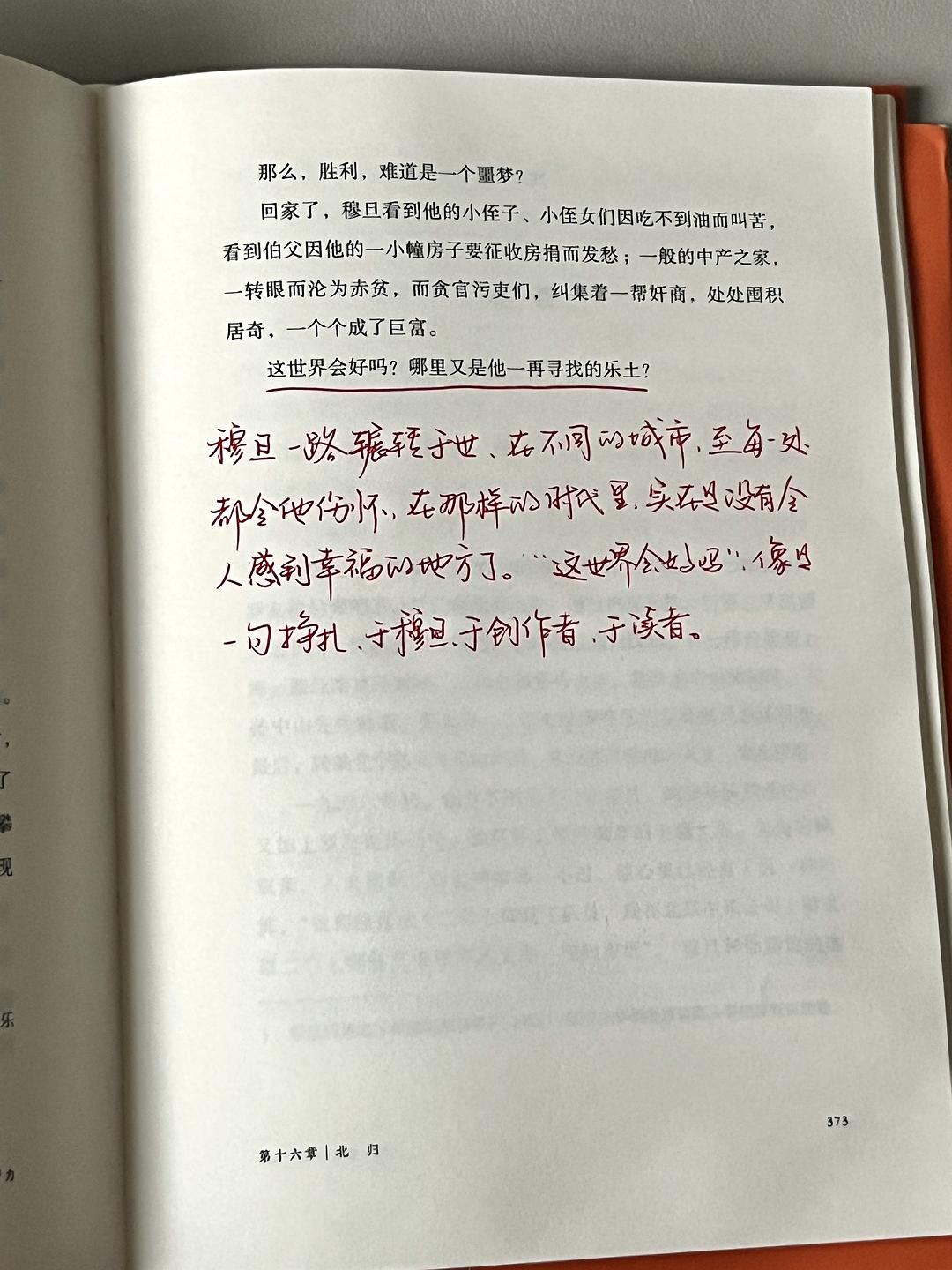

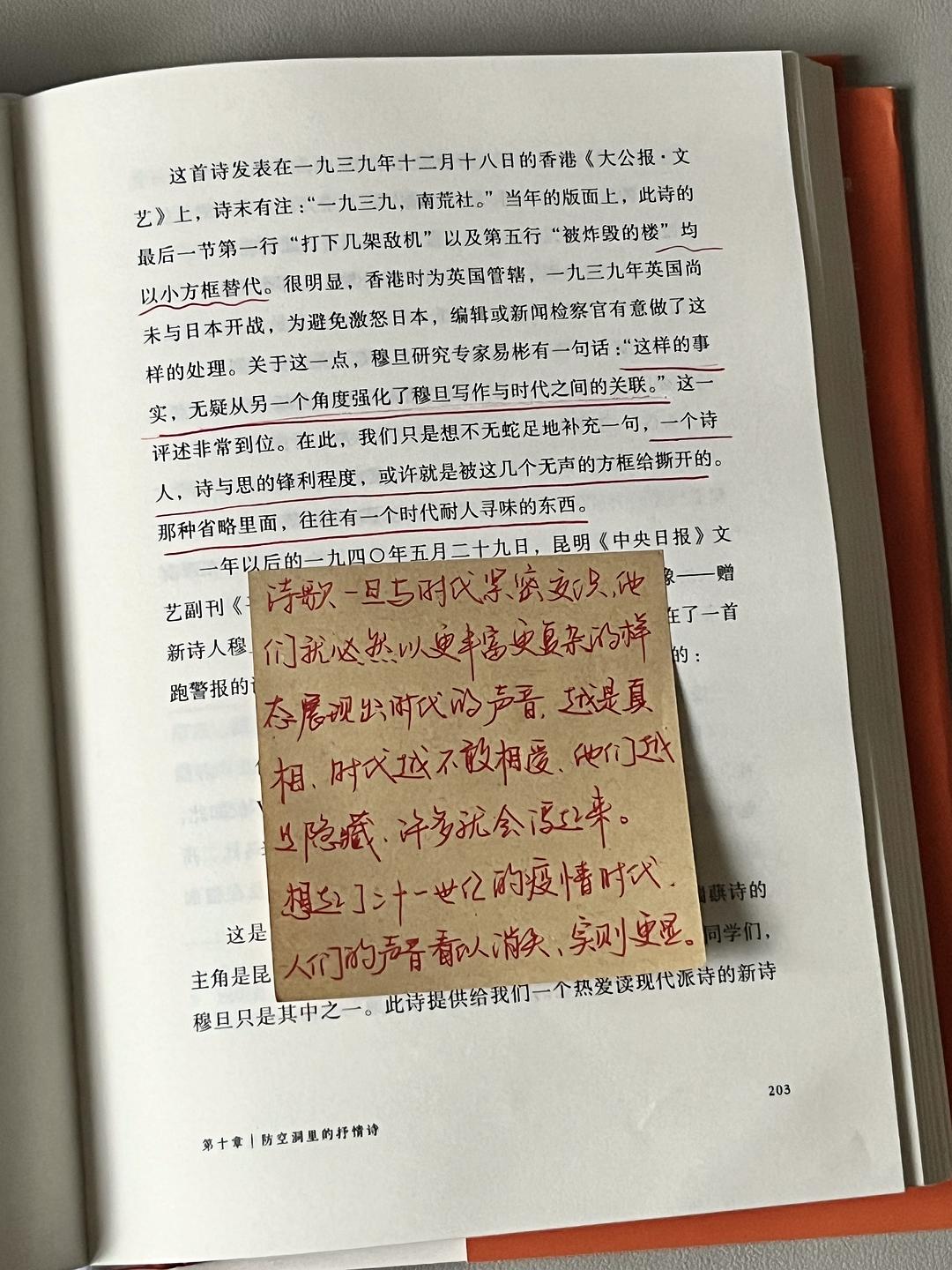

在随西南联大南迁中,在队伍中,以一双敏锐的双眼,穿越湘黔滇的“三千里步行”,理解了“满目疮痍”。他在《出发》里写:“我们各自离开/这个从未存在过的故乡”,迁徙与精神的漂泊。

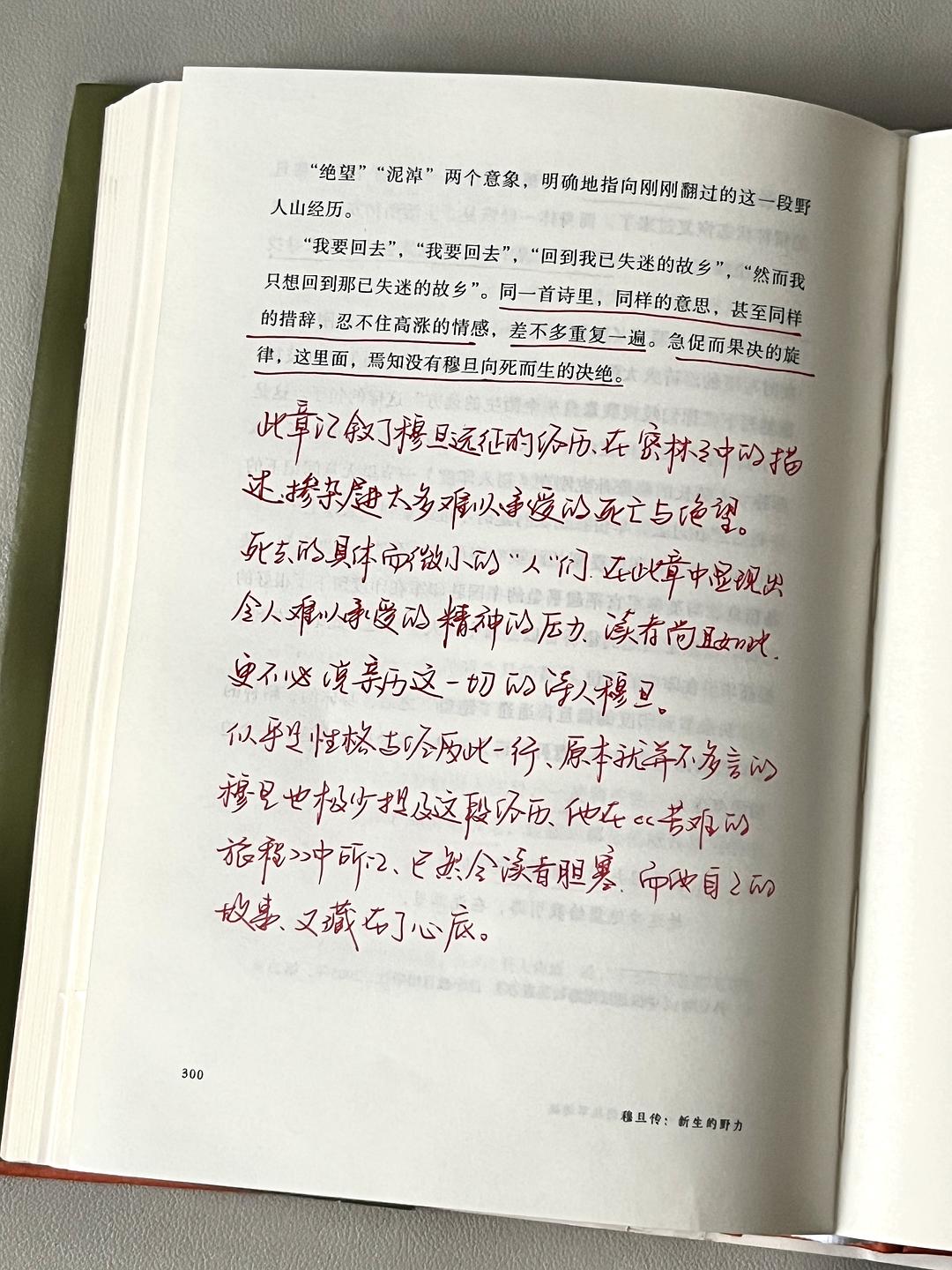

直到“一个诗人的从军远征”一章中,彻底看见,诗人在远征的密林野人山中见证自己的“九四一生”与生命无数次的消亡,他在饥饿、疾病、死亡的惨状中,留住了真正的“血肉”,把这些都留在了自己的诗歌里,“你们的身体还挣扎着想要回返,/ 而无名的野花已在头上开满”,冷酷的物象,或许就是他亲历的最真的真相。

诗人破除了一切的口号,把诗歌变成了生命的祭文。

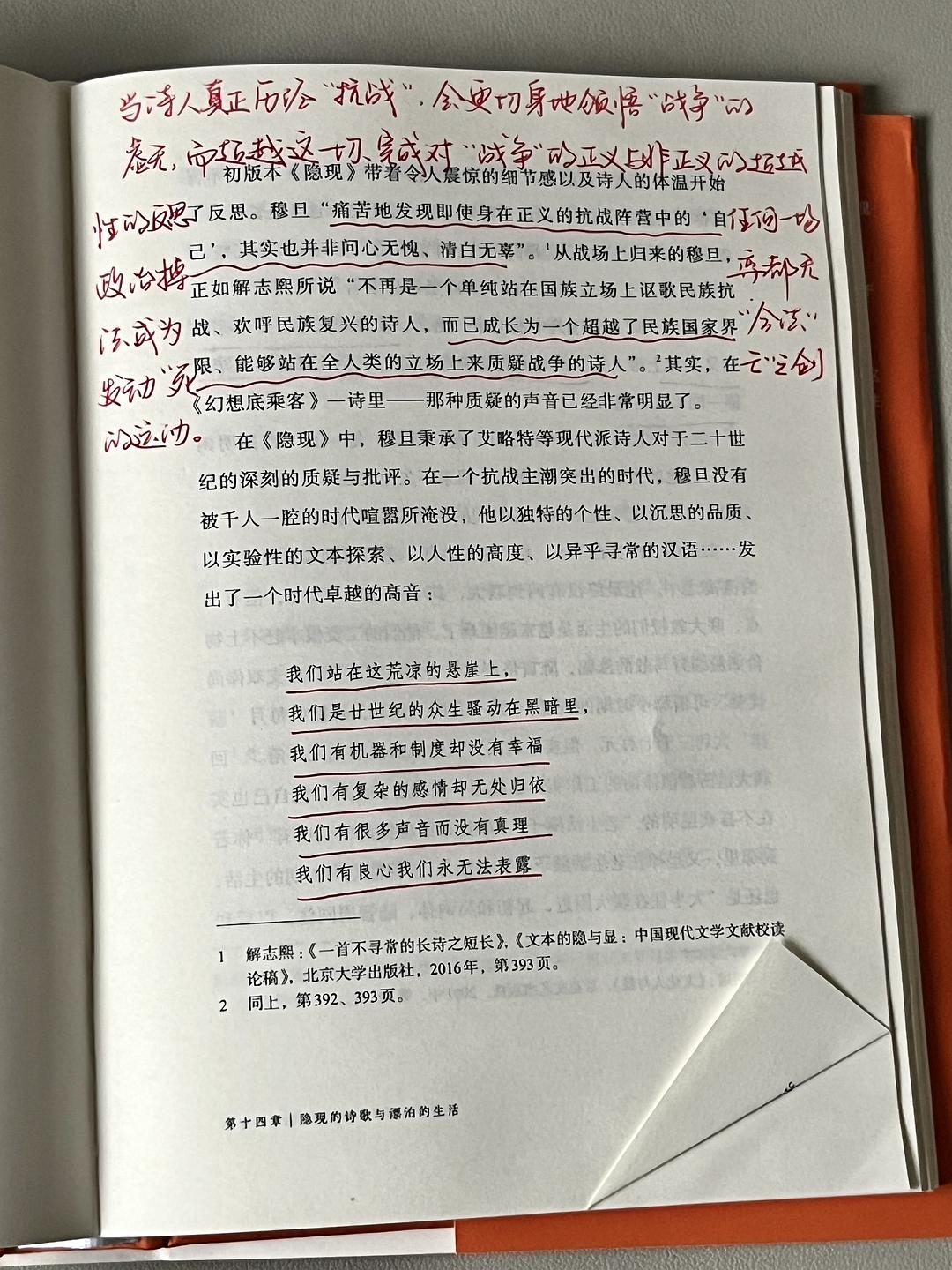

诗人在亲历之中,完成了对战争和英雄主义的解构,他不再支持任何将生命逼入“S亡之谷”的冠冕理由。

穿越地狱,穿越防空洞,穿越漫长的路途,诗人完成了自己在诗歌史上最真挚也最沉重的控诉和思考,冷峻而鲜明,重新在荒原之上闪耀着诗人的智慧。

这本传记,我读得痛苦,以及感动。建议阅读之前,要对诗人的诗歌创作有一个了解,要深入地阅读过穆旦的诗歌,再回到这本传记里,或许两相映照,你会更好的理解”新生的野力“,以及在文字之前的每一张他英气而开朗的笑容里,得到更多的力量。

最后,传记结束于“新世纪来临前”,穆旦在香港登上了去往美国的邮轮。碧波之上,辽远而广阔的世界,正向他敞开。往后的日子,求学归国的遭遇,我们便不再提及。也请朋友们,带着希望的目光去想象他的未来。

来自豆瓣用户: 千万只鸟